Ausgestorbene Berufe des Holzlandes - Dachspänemacher

Unsere Vorfahren

waren auf Grund der meist einfachen Verhältnisse, in denen Sie leben

mussten gezwungen, einfache und kostengünstige Produkte herzustellen

und zu verwenden. Hinzu kam, dass diese Produkte ihrer Zeit entsprachen,

zweckgünstig waren und bis in die jüngere Vergangenheit zur Anwendung

kamen.

Eine derartige Vielfalt an verschiedenen Materialien und Möglichkeiten,

wie es hier im Holzland besonders nach der Wende 1989 gab und gibt kannte

man früher nicht. Generationen vor uns deckten die Dächer einfach mit

Dachziegeln - so genannten „Biberschwänzen“.

|

|

Besonders für Scheunen,

Schuppen, Ställe usw. kam es auf geringen Materialeinsatz bei hoher

Wirksamkeit - sprich einem dichten Dach - an. Biberschwänze werden auch

heute, besonders für alte, insbesondere denkmalgeschützte Bauwerke,

aber auch im Wohnungsbau verwendet. Allerdings unterscheidet sich die

Art, wie die Dächer gedeckt werden, von denen unserer Großväter erheblich.

Bei Biberschwanzziegeln werden heute die Verlegearten Einfach-, Doppel-

oder Kronendeckung angewendet. Bei der Einfachdeckung überlappen sich

die Dachziegel soweit, dass die Regensicherheit gewährleistet ist.

Bei der Doppeldeckung überlappen sich die Biberschwänze hälftig. Bei

der Kronendeckung liegen auf jeder Dachplatte 2 Reihen Biberschwänze.

Diese beiden Reihen werden als Lager- und Deckschicht bezeichnet und

ergeben ein Deckgebinde. Jedes Gebinde überdeckt wiederum das auf der

darunter liegenden Dachlatte vorzufindende Deckgebinde.

Wie schon erwähnt kam es früher auf sparsame Verwendung der eingesetzten Materialien an - eine Eigenschaft die in unserer heutigen „Wegwerfgesellschaft“ fehlt. Die Biberschwanzziegel wurden mit weniger Dachlatten und ohne größere Überlappung auf die Dächer gebracht. Nur jeweils etwa die Rundungen haben auf der nächsten Reihe Ziegel gelegen. Dadurch wurden die Dächer auch leichter.

Wie im Bild oben rechts zu erkennen, handelt es sich hier um eine neuere Art der Bedeckung, die Biberschwanzziegel liegen hier jeweils zur Hälfte auf dem nächsten Ziegel, so dass kein Regenwasser eindringen kann.

|

|

Die Prinzipskizze zeigt die Bedeckung wie sie früher angewandt wurde ( Sicht von oben auf das Dach). Ohne die Verwendung von Dachspänen würde das Regenwasser hier in das Dach eindringen können. |

Sicht von unten auf die Ziegel, die grünen Flächen stellen die Dachspäne dar, die das Dach somit abdichteten und das Regenwasser abgeleitet haben. |

Die Dachdecker nahmen je einen Biberschwanzdachziegel zusammen mit einem Dachspan und legten beides gleichzeitig ab. Dann wiederholte sich dies mit dem nächsten Ziegel und Dachspan. Die Dachspäne lagen so wie aus der Abbildung oben ersichtlich ist auf zwei Dachlatten auf und wurden durch das Eigengewicht der Biberschwanzziegel gehalten.

Für die Herstellung der Dachspäne wurde fast ausschließlich das Holz von alten Fichten, weniger Tanne oder Kiefer verwendet. Das Holzland, die Wälder um Hermsdorf, lieferten das benötigte Material für die Herstellung der Dachspäne. Die ausgewählten Bäume wurden gefällt und die Stämme auf entsprechend erforderliche Länge von ca. 1 m geschnitten.

Hierbei muss gesagt werden, dass die später produzierten Dachspäne für Biberschwänze der Größe von

9,85 Zoll (25cm)

- Raum Holzland, Jena, Apolda

11,30 Zoll (28 cm) - Meuselwitz, Merseburg, Halle12,21

Zoll (31 cm) und 13,00 Zoll (33cm) für Sonderprojekte, z.B. das Gefängnis

Ichtershausen

gefertigt wurden.

|

Die im Wald geschlagenen Bäume wurden, nachdem diese auf die erforderliche Länge geschnitten wurden, von der Rinde befreit.

Danach wurden die

Abschnitte längs der Querachse in vier etwa gleich große Teile gespalten.

Die Dachspänemacher begaben sich dann zu Holzauktionen in den Wald,

um dort das Holz zu begutachten und zu kaufen / ersteigern. Je besser

die Holzqualität war, sie richtete sich nach Alter, Stärke und geringer

Asteinschlüsse, um so teurer wurde das Rohmaterial Holz gehandelt. Hatten die

Dachspänemacher ihr erforderliches Material ersteigert, wurde es nach

Hause auf den Holzplatz zum trocknen gebracht.

Für die Herstellung der Dachspäne benötigten die Dachspänemacher wenig, aber spezielles Handwerkszeug

- eine speziell gefertigte Axt, deren breite Klinge genaues arbeiten ermöglichte

- Schnitzer - ein vom Schmied gefertigtes Spaltmesser, deren Klinge nur im Bereich des Griffes geschliffen war (ca. die halbe Klinge)

- eine Lehre für das Stapeln der Dachspäne - siehe am Bündel ganz links

- Draht zum binden der Pakete

- eine Flachzange um den Draht zu schneiden und die Bündel zu schnüren

- eine Schürze mit Lederverstärkung in Hüfthöhe (Bild unten Horst Opel mit Schürze, Schnitzer und Dachspänen)

Ein Festmeter Holz kostete etwa 9,- bis 11,- RM, für ein Bündel Dachspäne, wie im Bild abgebildet, welches etwa 80 - 85 Dachspäne enthielt, bekamen die Dachspänemacher etwa 0,26 Pfennig. Man kann sich so leicht vorstellen, welche Mengen Dachspäne angefertigt werden musste, um ein Dach zu decken und den Lebensunterhalt zu verdienen.

War das Holz richtig getrocknet, wurde es auf die erforderliche Länge in Abschnitte geschnitten. Die Länge richtete sich wie oben beschrieben nach den jeweiligen Auftraggeber, bzw. nach der geplanten Verkaufsgegend.

|

Auf einem großen Hackstock

wurden die Holzabschnitte mit der Axt in drei Abschnitte (Abbildung

1) getrennt. Jeder Abschnitt wurde dann ebenfalls mit der Axt in wieder

drei Abschnitte zerteilt, nachdem zuvor die Rundung des Holzes begradigt

wurde. Dabei war nicht nur darauf zu achten, dass die jeweiligen Abschnitte

gleichmäßig groß, die Schnittflächen gerade waren, der

Spänemacher musste außerdem darauf achten die jeweiligen Stücke entsprechend

zusammen zu halten, damit, so wie sie zertrennt wurden, wieder in ein

Bündel kamen. Damit wurde der wenigste Platz beansprucht und Transportvolumen

gespart. Je Abschnitt ergab es dann Späne von drei verschiedenen Breiten.

Waren die Abschnitte alle - wie in Abbildung 2 dargestellt - mit der Axt zerspalten, kam das Spaltmesser zur Anwendung. Das Messer wurde am Griff und der vorderen Klinge (daher nur teilweise geschliffen) angefasst. Ein Holzstück wurde in die Bauch- / Beinbeuge gestellt, dort war die Schürze mit derben Leder verstärkt. Nun musste der Spänemacher gleichmäßige Abschnitte = Späne vom Holz abtrennen. Dazu wurde das Spaltmesser auf das Holz angesetzt und mit ständigen Schaukelbewegungen zwischen Griff und Klinge in das Holz gepresst und so der Span abgetrennt. Für diese Arbeit war viel Kraft, Geschick und Ausdauer von Nöten.

Es wurde mehrfach versucht die erforderlichen Dachspäne industriell herzustellen und einfach entsprechende Leisten zu sägen. Dies war auch zu früheren Zeiten kein Problem, die Technik und die Produktionsmethoden gab es. Die so gefertigten Dachspäne waren aber wirkungslos. Nur die wie oben per Hand gefertigten Dachspäne gewährleisteten, das die natürliche Holzfaserung erhalten blieb, die in Längsrichtung der Späne feine Rillen hatte, in denen das Wasser ablief. Die maschinell gesägten Dachspäne dagegen waren glatt und das Wasser lief nach allen Seiten und drang so in das Gebäude ein.

Fertige Dachspäne

In Hermsdorf gab es zur Zeit der Dachspäneherstellung drei Firmen, die über das gesamte Jahr Dachspäne herstellten:

- Firma Luis Opel „Lange Schulmeister“ - Sägewerk und Dachspäneherstellung Eisenberger Straße

- Firma Julius Plötner „Grüntoffel“ - Eisenberger Straße

- Firma Fritz Opel (Vater von Horst Opel) - Lessingstraße

Außerdem stellten folgende Hermsdorfer ebenfalls Dachspäne her, wie wir heute sagen „als zweites Standbein“, da der Haupterwerb nicht ganzjährig betrieben werden konnte, bzw. so nicht ausreichte.

- Fritz Gräfe - Roter Strumpf - Landwirt

- Emil Rüdiger - Ernststraße - Landwirt

- Alwin Bocklich - Bergstraße - Landwirt

- Richard Plötner - Kochwinkelgasse - Obstbau

- Eduard Plötner - Bergstraße - Obstbau

- Wilhelm Plötner - Eisenberger Straße

- Plötner, Traugot - Eisenberger Straße

Jährlich erfolgte in Hermsdorf zum 01. Mai ein Umzug, hier gingen die Handwerker in ihren Arbeitskleidungen und führten Handwerkszeuge ihres Standes mit. Damit brachten sie die Tradition ihres Berufes zum Ausdruck.

Auf dem Bild vom 01.05.1934 von rechts nach links:

- Fritz Opel (Vater von Horst Opel) - Firma Fritz Opel Lessingstraße

- Richard Plötner (Jutoffel) - Obstbauer / nebenberuflich Dachspänemacher

- Serfling (Scheißadel) - Spänemacher bei der Firma Julius Plötner

- Richard Kraft - Fuhrmann - er fuhr das Fuhrwerk der Spänemacher zum Umzug

- Fritz Gräfe (Zuckermann) - Obstbauer / nebenberuflich Dachspänemacher

- Alwin Acker - Spänemacher bei Firma Luis Opel

Horst Opel erlernte

den Beruf des Spänemacher vom 01.04.1938 bis

31.03.1941. Er legte seine Gesellenprüfung am 29.03.1941 ab.

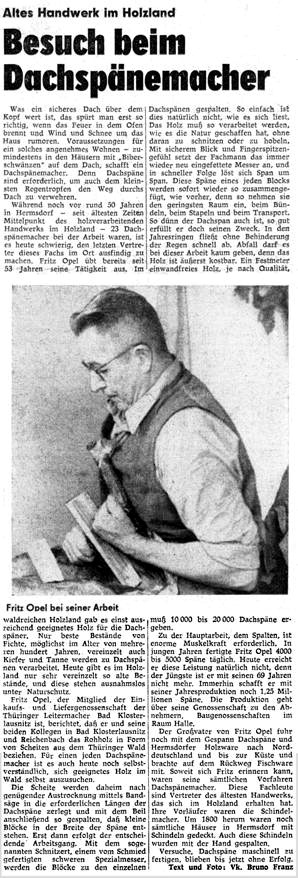

Nachfolgender Zeitungsartikel

stammt aus dem Jahr 1970 und berichtet über den Vater von Horst Opel.

Auf dem Foto wird demonstriert, wie die Späne mit dem Schnitzer abgetrennt

wurden.

Horst Opel arbeitete

nach seiner Ausbildung bis 1977 bei der Firma Julius Plötner als Spänemacher.

Ab 1977 wurden

in Hermsdorf und Umgebung keine Dachspäne mehr hergestellt, der Beruf

ist ausgestorben.